|

06.22.01:42 [PR] |

|

06.29.02:06 滅茶苦茶に魅力的な生き物 |

どうも!

今回は粘菌の魅力をお伝えしますよ!イラネー

一口に「粘菌」と言っても,「細胞性粘菌」と「真正粘菌」の2種類を示す言葉になります.

今回は厳密に,「真正粘菌」について書きます.

真正粘菌は変形菌とも呼ばれます.

これは,自らの身体を動かして形を変えることができる仲間の総称です.

この時点で「ヤバさ」を感じていただけますでしょうか?

皆さんは「菌」と聞いた時,どのような姿を想像しますか?

なんとなく,ホコリとかキノコのような,そこにあって動かないもの

つまり植物的なモノを想像しませんか?

でも!

変形菌は,自らの身体を動かして餌を探して食べることができるんですよ!

これ,動物的ですよね.

実際の挙動としては,アメーバのようなものを想像していただけると良いと思います.

ヤバさがピンとこない?

追って説明します.

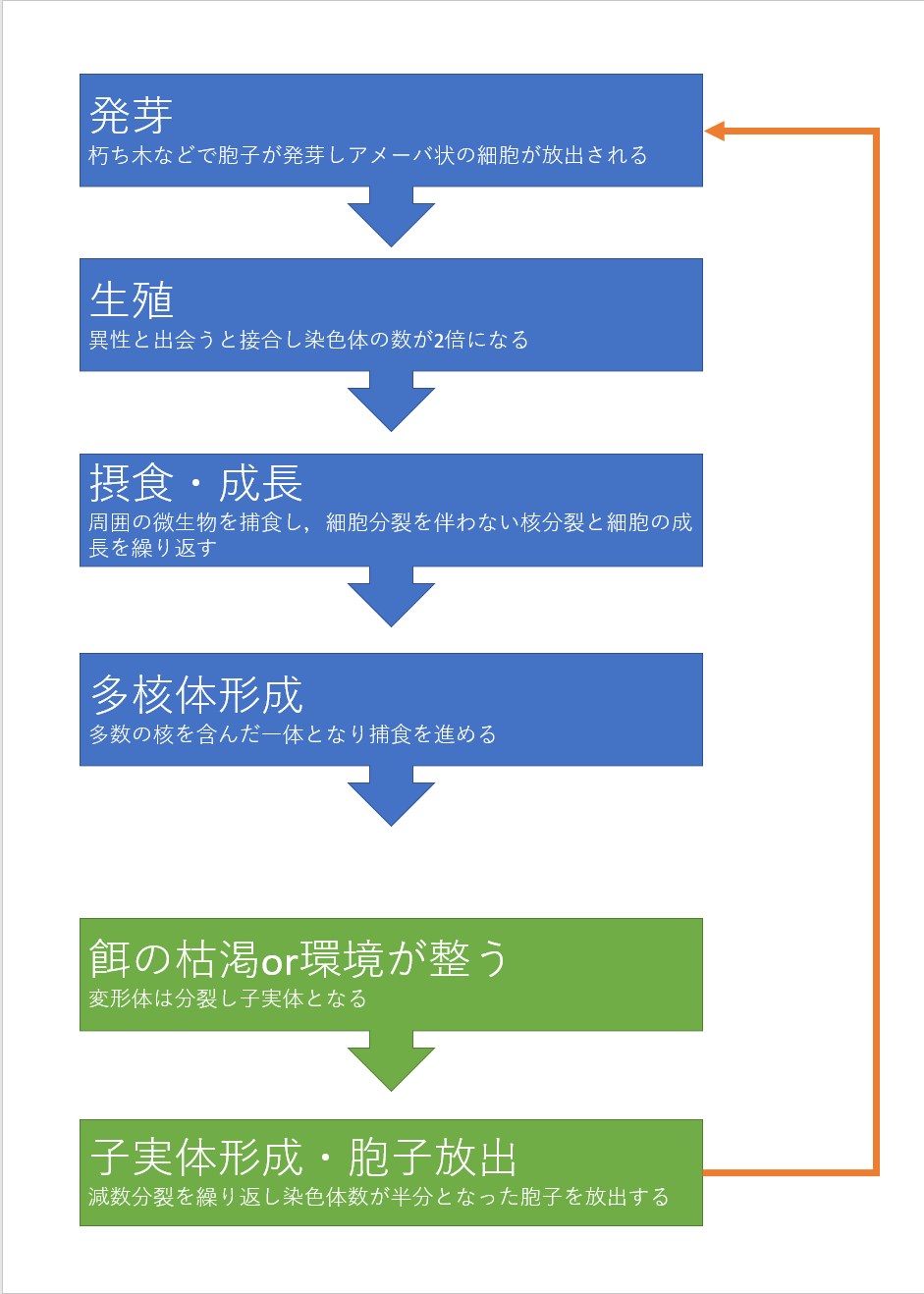

この図は,変形菌の生活環,つまり一生になります.

(デカすぎたらタップして見てみてください(-_-;))

まず変形菌の胞子が木の幹かなんかで「発芽」します.

発芽したものはアメーバのような単相の生物.

簡単に言えば粘菌の若造です.しばらくこの若造がウロウロします.

若造は年頃の女子(異性)と出会うと,結合して複相の生物になります.恋愛もクソもありません.

この時点でアメーバ形態は「変形体」という名称の形態に変わります.

(上図でいうと青いボックスの部分が変形体での活動になります.)

変形体は動き回り,自分よりも弱い生き物(他の菌など)を食べて成長します.

ツヨイヤツ ヨワイヤツ クウ! 摂理です.

どれくらいデカくなるかというと,時には1mを越えます.雪だるま式です.ちょっとしたホラーです.

ここで,なぜデカくなれるのかが重要です.

変形菌は単細胞生物ですから,細胞は1つだけ.分裂しない.なのにデカくなる.

「なんで?」

と,思いませんか?

生命の1単位としての「細胞」が1つしかないのに,体構造を発達させることができるのはなぜか.

この疑問を解消するのが「多核体」という考え方です.

多核体.

1つの細胞内で核のみが分裂・増殖することで,細胞内に多数の核が存在している状態.

つまり,身体は1つの細胞でできているのに,核がもつ能力を大量に有していることになります.

変形体は食事によって栄養を得,核分裂に使用し,核の能力によって身体を増やしているのです.

ところで,この変形体は非常に巧みな生存戦略能力をもちます.

そもそも変形菌の身体の挙動は,人間のような脳が全ての行動を制御する「集中管理」ではなく,身体の各箇所が自由に行動する「自律分散」によって成り立っています.

身体のあちこちがその場その場で好き勝手に動くことで身体を変形させるのです.

聞いたところ無秩序で滅茶苦茶な挙動になりそうですが,しかし,粘菌はこの自律分散方式で見事に餌から餌までの単一の最短経路や複数の経路を構築することができます.そうすることで素早い情報伝達と切断確率の低下を同時に実現したいという生理的欲求を満たしていると考えられています.

なぜそんなことが可能なのか?

能力が非常に長い年月のなかで培われたから.

としか答えられないし,答えにはなっていません.

ただ,その生き物は実際,確かにそう動いています.事実なのです.

この挙動について数理科学の視点から説明することはできます.

しかし,それも人間の定めたルールに当てはめているだけです.

自然に真実を教えてもらうことにはなりません.

数理科学的な分析結果について興味のある方は個人的に聞いてください.

話が尖り過ぎました.戻ります.

核分裂によって身体を大きくした変形体ですが,実は物理的に切断されても平気です.

切断された両者がそれぞれ新たな個体として活動を再開します.

しかしこれは身体のつくりが簡単な生物にはよくみられる特徴でもあり,別段珍しいものでもありません.

ヒトデは腕の一本が切断されても再生しますし,切断された腕の方からも新たな腕が生え揃い別個体になります.プラナリアなども同様です.

ただし,変形体は可逆です.切断された破片のそれぞれが個体になることもできるし,再び一つとなって単一の個体になることもできます.まさに,粘土です.

こうなってくると最早,「個体」という言葉も立ち位置を危ぶまれるものになってきます.

個体とは?生命の定義とは?粘菌では個人が社会であり,社会が個人なのです.

なんか凄そうでしょ.

図に戻ります.

変形体は十分大きくなるか,餌が見つからず飢餓に陥ると停止し,「子実体」と呼ばれる形態に移行します.

子実体は,根を張った胞子嚢.まさに植物的です.

残存していた栄養分を使って内部に胞子を生産し,殻が割れると胞子を放出します.

そしてまた胞子が発芽して・・・というようにサイクルが成立します.

変形体 は 動物的側面

子実体 は 植物的側面

つまり

真正粘菌は 動物でもあり,植物でもある.

もとより,菌類はその存在が生物学において非常にグレーなものであったといいます.

動物や植物といった垣根を跨いでいるため,解釈が難しい特殊な生き物なのです.

どうでしたか?

正直,ピンとは来ないかもね.

でも単細胞生物にも単細胞生物なりに不思議が潜んでいるし,強烈な「生」を感じる.

単細胞の菌一つとっても,人間の認識なんてアテにならないですね.

そもそも多核体の存在自体,「まぁそういうこともあるか」っていう,めっちゃテキトーな見方をされてるし.

まだよく分からない.魅力的です.

彼らは人類が登場するよりもずっと前から地球にいて,生きてきた.

環境が絶えず変化し,多くの仲間が絶滅しても尚生き残っている種類.

菌類から強烈に感じる生存のための知恵を,技術として応用したい.

そう強く思っています.

今回は粘菌の魅力をお伝えしますよ!イラネー

一口に「粘菌」と言っても,「細胞性粘菌」と「真正粘菌」の2種類を示す言葉になります.

今回は厳密に,「真正粘菌」について書きます.

真正粘菌は変形菌とも呼ばれます.

これは,自らの身体を動かして形を変えることができる仲間の総称です.

この時点で「ヤバさ」を感じていただけますでしょうか?

皆さんは「菌」と聞いた時,どのような姿を想像しますか?

なんとなく,ホコリとかキノコのような,そこにあって動かないもの

つまり植物的なモノを想像しませんか?

でも!

変形菌は,自らの身体を動かして餌を探して食べることができるんですよ!

これ,動物的ですよね.

実際の挙動としては,アメーバのようなものを想像していただけると良いと思います.

ヤバさがピンとこない?

追って説明します.

この図は,変形菌の生活環,つまり一生になります.

(デカすぎたらタップして見てみてください(-_-;))

まず変形菌の胞子が木の幹かなんかで「発芽」します.

発芽したものはアメーバのような単相の生物.

簡単に言えば粘菌の若造です.しばらくこの若造がウロウロします.

若造は年頃の女子(異性)と出会うと,結合して複相の生物になります.恋愛もクソもありません.

この時点でアメーバ形態は「変形体」という名称の形態に変わります.

(上図でいうと青いボックスの部分が変形体での活動になります.)

変形体は動き回り,自分よりも弱い生き物(他の菌など)を食べて成長します.

ツヨイヤツ ヨワイヤツ クウ! 摂理です.

どれくらいデカくなるかというと,時には1mを越えます.雪だるま式です.ちょっとしたホラーです.

ここで,なぜデカくなれるのかが重要です.

変形菌は単細胞生物ですから,細胞は1つだけ.分裂しない.なのにデカくなる.

「なんで?」

と,思いませんか?

生命の1単位としての「細胞」が1つしかないのに,体構造を発達させることができるのはなぜか.

この疑問を解消するのが「多核体」という考え方です.

多核体.

1つの細胞内で核のみが分裂・増殖することで,細胞内に多数の核が存在している状態.

つまり,身体は1つの細胞でできているのに,核がもつ能力を大量に有していることになります.

変形体は食事によって栄養を得,核分裂に使用し,核の能力によって身体を増やしているのです.

ところで,この変形体は非常に巧みな生存戦略能力をもちます.

そもそも変形菌の身体の挙動は,人間のような脳が全ての行動を制御する「集中管理」ではなく,身体の各箇所が自由に行動する「自律分散」によって成り立っています.

身体のあちこちがその場その場で好き勝手に動くことで身体を変形させるのです.

聞いたところ無秩序で滅茶苦茶な挙動になりそうですが,しかし,粘菌はこの自律分散方式で見事に餌から餌までの単一の最短経路や複数の経路を構築することができます.そうすることで素早い情報伝達と切断確率の低下を同時に実現したいという生理的欲求を満たしていると考えられています.

なぜそんなことが可能なのか?

能力が非常に長い年月のなかで培われたから.

としか答えられないし,答えにはなっていません.

ただ,その生き物は実際,確かにそう動いています.事実なのです.

この挙動について数理科学の視点から説明することはできます.

しかし,それも人間の定めたルールに当てはめているだけです.

自然に真実を教えてもらうことにはなりません.

数理科学的な分析結果について興味のある方は個人的に聞いてください.

話が尖り過ぎました.戻ります.

核分裂によって身体を大きくした変形体ですが,実は物理的に切断されても平気です.

切断された両者がそれぞれ新たな個体として活動を再開します.

しかしこれは身体のつくりが簡単な生物にはよくみられる特徴でもあり,別段珍しいものでもありません.

ヒトデは腕の一本が切断されても再生しますし,切断された腕の方からも新たな腕が生え揃い別個体になります.プラナリアなども同様です.

ただし,変形体は可逆です.切断された破片のそれぞれが個体になることもできるし,再び一つとなって単一の個体になることもできます.まさに,粘土です.

こうなってくると最早,「個体」という言葉も立ち位置を危ぶまれるものになってきます.

個体とは?生命の定義とは?粘菌では個人が社会であり,社会が個人なのです.

なんか凄そうでしょ.

図に戻ります.

変形体は十分大きくなるか,餌が見つからず飢餓に陥ると停止し,「子実体」と呼ばれる形態に移行します.

子実体は,根を張った胞子嚢.まさに植物的です.

残存していた栄養分を使って内部に胞子を生産し,殻が割れると胞子を放出します.

そしてまた胞子が発芽して・・・というようにサイクルが成立します.

変形体 は 動物的側面

子実体 は 植物的側面

つまり

真正粘菌は 動物でもあり,植物でもある.

もとより,菌類はその存在が生物学において非常にグレーなものであったといいます.

動物や植物といった垣根を跨いでいるため,解釈が難しい特殊な生き物なのです.

どうでしたか?

正直,ピンとは来ないかもね.

でも単細胞生物にも単細胞生物なりに不思議が潜んでいるし,強烈な「生」を感じる.

単細胞の菌一つとっても,人間の認識なんてアテにならないですね.

そもそも多核体の存在自体,「まぁそういうこともあるか」っていう,めっちゃテキトーな見方をされてるし.

まだよく分からない.魅力的です.

彼らは人類が登場するよりもずっと前から地球にいて,生きてきた.

環境が絶えず変化し,多くの仲間が絶滅しても尚生き残っている種類.

菌類から強烈に感じる生存のための知恵を,技術として応用したい.

そう強く思っています.

PR